Die Goldenen Zwanziger – Lebensfreude, Wandel & Konflikte in der Weimarer Republik

Lesezeit ca. 5 Minuten

Was die Goldenen Zwanziger für mich zu einer so aufregenden Zeit macht – und warum sie in meinem Roman eine zentrale Rolle spielen – das erfahrt ihr in diesem Artikel. Begleite mich auf eine Reise durch die schillernden, aber auch widersprüchlichen Jahre der Weimarer Republik und entdecke, wie diese Zeit meinen Roman inspiriert hat.

Eine Zeit voller Lebensfreude

Cocktails, Jazz & Charleston: Die goldenen Zwanziger erwachen

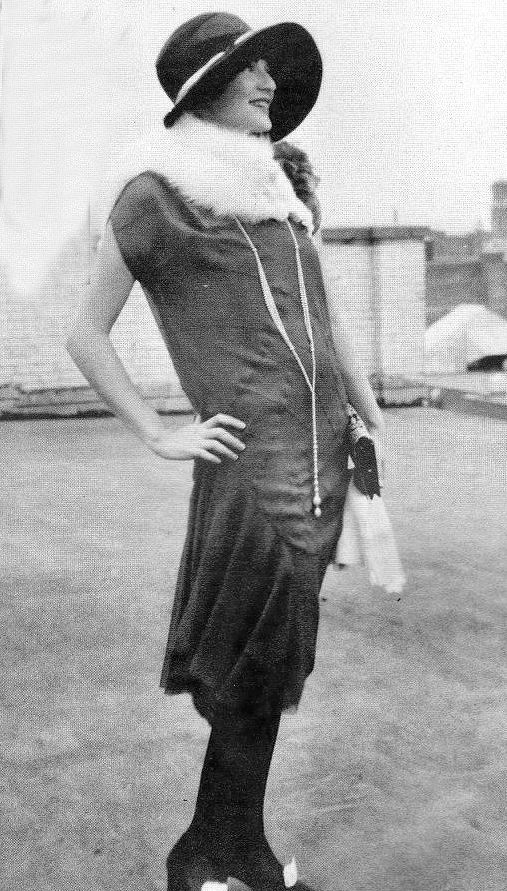

Wenn wir heute an die Goldenen Zwanziger denken, haben wir sofort Frauen mit kurzen Haaren vor Augen, die Zigarette rauchend zu wilden Rhythmen tanzen. Wir denken an elegante Männer, die Absinth trinken und mit verbotenen Substanzen experimentieren, an zügellose Partys, die bis weit in die Morgenstunden andauern.

Und ja – die Zwanziger Jahre (zumindest die Zeit zwischen 1925 und 1929) stehen wie kaum eine andere Epoche für kollektive Lebensfreude. Nach dem katastrophalen Ersten Weltkrieg, dessen Nachwirkungen auch Mitte der 1920er in Deutschland noch deutlich spürbar sind, geht es nach den Krisenjahren 1920–1923 wieder aufwärts. Ende 1923 wird in der Weimarer Republik eine Währung eingeführt, die das „Spielgeld“ der Inflation ersetzt. Die Menschen können sich wieder etwas leisten. Mit dem Dawes-Plan geht es auch wirtschaftlich wieder aufwärts. Ein kollektives Gefühl von „Hurra – wir leben noch!“ macht sich breit.

Vor allem in großen Städten wie im Berlin der 1920er Jahre entsteht eine kreative, lebenshungrige Szene, die neue Freiheiten für sich einfordert – in der Kunst, der Liebe und auf der Tanzfläche.

Eine Zeit voller Wandel

Mode, Technik & neue Frauenrollen in den 20ern

Was heute nicht mehr so präsent ist: In den 1920er Jahren vollzieht sich ein drastischer gesellschaftlicher Wandel – und das in erstaunlich kurzer Zeit. Die alten Rollenbilder des Kaiserreiches werden, vor allem in den Städten, über den Haufen geworfen. Frauen hatten in den letzten Kriegsjahren vermehrt die Rollen der Männer übernehmen müssen, die an der Front waren – und sie denken nicht daran, wieder an den Herd zurückzukehren.

1918 bekommen sie das Wahlrecht und werden in der Verfassung der Weimarer Republik von 1919 den Männern formal gleichgestellt. In den 1920er Jahren streben sie zunehmend nach finanzieller Unabhängigkeit und eigener Erwerbstätigkeit. Auch der Zugang zu Universitäten wird für sie leichter, die Zahl der weiblichen Studierenden wächst spürbar.

Alte Moralvorstellungen werden gebrochen, Vorbild wird die „neue Frau“. Für manche Frauen ist ein ausschweifendes Liebesleben Ausdruck eines neuen Lebensgefühls. Das zeigt sich auch in der Mode: mit kurzen Röcken und kurzen Haaren – etwas, das zehn Jahre zuvor unvorstellbar gewesen wäre.

Doch nicht nur Gesellschaft und Moral sind im Umbruch – auch der technische Fortschritt beschleunigt sich rasant: der Tonfilm wird entwickelt, das Radio hält Einzug in deutsche Wohnzimmer. Bis 1926 besitzen über eine Million Menschen ein Radio – auch wenn es ein Luxus bleibt. Die ersten erschwinglichen Autos werden gebaut (wenn auch immer noch für eine kleine Elite), 1928 entdeckt Alexander Fleming das Penicillin – ein medizinischer Meilenstein, der später Millionen das Leben rettet.

Doch den Fortschritt muss man sich leisten können – und längst nicht alle profitieren davon.

Eine Zeit voller Konflikte

Inflation, politische Gewalt & gesellschaftliche Spannungen

Ein weiterer Punkt, der die 1920er Jahre in Deutschland für mich so faszinierend macht, sind die tiefen Gräben in der Gesellschaft. Der rasante Wandel wird nicht überall gut geheißen. Alte Rollenbilder und Denkweisen sind in manchen Köpfen fest verankert. Während in Berlin zu Jazz getanzt wird, träumen andere vom alten Kaiserreich oder von einer kommunistischen Revolution nach sowjetischem Vorbild. Die junge Demokratie der Weimarer Republik muss sich behaupten – gegen Monarchisten, gegen radikale Linke, gegen Nationalisten.

Bereits kurz nach der Gründung der Weimarer Republik steht ihr Weiterbestehen auf Messers Schneide: Der Spartakusaufstand ( 1919 wird blutig niedergeschlagen, 1920 marschieren Anhänger des Kapp-Putschs auf Berlin, 1923 versucht Adolf Hitler in München, die Macht zu übernehmen. Gleichzeitig bringt die Hyperinflation Millionen um ihre Ersparnisse – ein Laib Brot kostet zeitweise Milliarden.

Als 1924 die Rentenmark eingeführt wird und der Dawes-Plan wirtschaftliche Stabilität bringt, beruhigt sich die Lage auf den Straßen. Doch die Widersprüche bleiben. Viele fühlen sich abgehängt oder bedroht. Radikale Stimmen gewinnen Zulauf. Die großen Fragen bleiben: Was wird die Zukunft bringen? Wie können wir sie mitgestalten? Und wem wird sie nützen?

Zurück in die Gegenwart

Faszinieren euch die Zwanziger Jahre auch so wie mich? Dann begleitet mich gerne bei der Entstehung meines Romans – er erzählt die Geschichte eines jungen, ehrgeizigen Chemikers und seines Umfelds in den Jahren 1924 bis 1945. Es geht um Aufbruch und Abgrund, um schillernde Feste und dunkle Entscheidungen.

Und für alle, die jetzt schon in das Lebensgefühl der 1920er eintauchen wollen: Mein Krimi-Adventskalender „Goldene Zeiten“ bringt die Atmosphäre dieser faszinierenden Epoche zu dir nach Hause – charmant, spannend und ein bisschen nostalgisch.

Habt eine gute Zeit!

Ulrike

Bildnachweise

Im Folgenden finden sich die Nachweise zu den verwendeten, historischen Bildern. Alle Bilder sind laut Quelle gemeinfrei oder entsprechend lizenziert.

- Barrikaden in München während des Hitlerputsches (1923)

Autor: unbekannt

Quelle: Wikimedia Commons

Lizenz: gemeinfrei (Public Domain) - Kinder spielen mit Geldscheinen (Hyperinflation 1923)

Autor: unbekannt

Quelle: Wikimedia Commons

Lizenz: gemeinfrei (Public Domain) - Tapeten aus Geldscheinen

Autor: unbekannt / Bundesarchiv

Quelle: Wikimedia Commons

Lizenz: gemeinfrei (Public Domain) - Aluminium-Auto SHW, 1925 (Deutsches Museum)

Autor: High Contrast

Quelle: Wikimedia Commons

Lizenz: CC BY 3.0 DE - Flapper Model – Hess Brothers, Allentown, PA (1927)

Autor: unbekannt / Hess Brothers

Quelle: Wikimedia Commons

Lizenz: gemeinfrei (Public Domain) - Louise Brooks (Porträtfoto)

Autor: unbekannt

Quelle: Wikimedia Commons

Lizenz: gemeinfrei (Public Domain) - Dorothy Sebastian, Joan Crawford & Anita Page in „Our Dancing Daughters“

Autor: MGM / Publicity Still

Quelle: Wikimedia Commons

Lizenz: gemeinfrei (Public Domain)